闪耀了1000年的佛光,却100年前突遭洗劫,幸好有如此珍贵的照片!

《西州图经》称其“临危而结极;曾蛮四绝,架回而开轩。既庇之以崇岩,亦猥之以清濑。云蒸霞郁,草木葱茏。”

这里曾是高昌回鹘王国的王室寺院,在公元10世纪至11世纪中,这里的佛光曾经普照了整个吐鲁番大地,人们趋之若鹜,不惧炎日狂沙来到这里,为的是得到心灵上的永世安宁。

想象一下:在这片恢宏壮阔的皇家寺院外,一群虔诚又无学识的人们,他们越戈壁穿大漠,在极度困乏和饥渴中来到这里。峡谷口突然间流水盈盈,再往进走,左右山势奇特,巨大的褶皱一望数里,山体赭红,又因离的太近而气势逼人,敬畏之心油然而生。而沟下流水叮咚,碧草青青,又给人通彻的快意。这里是他们苦难生活里唯一能够予他们以希望的地方。

在这条沟谷的尽头,峭壁之上突然露出寺院的飞檐,传来佛号声声。一声佛号,荡尽世间凡尘。瞬间,灵魂即被升华了,未入佛寺,已归菩提。

可是如今,除去崖壁上架空的回廊和洞窟外的佛殿已经不见外,其余的描述与今日并没有多大的差别。可走进内部,却发现是荒芜破落的寺院、伯孜克里克千佛洞面目全非、暗淡斑驳的墙壁、消失的壁画、......

因为在1904年至1913年间,这里发生了一个悲痛的故事:

1856年到1932年间,多个所谓的“西方探险家”以科学考察为名深入中国西北地区达60多次,每次都掠走大量的文献文物。其中,尤以1907年匈牙利人斯坦因和法国人伯希在敦煌藏经洞劫掠的文物最多。

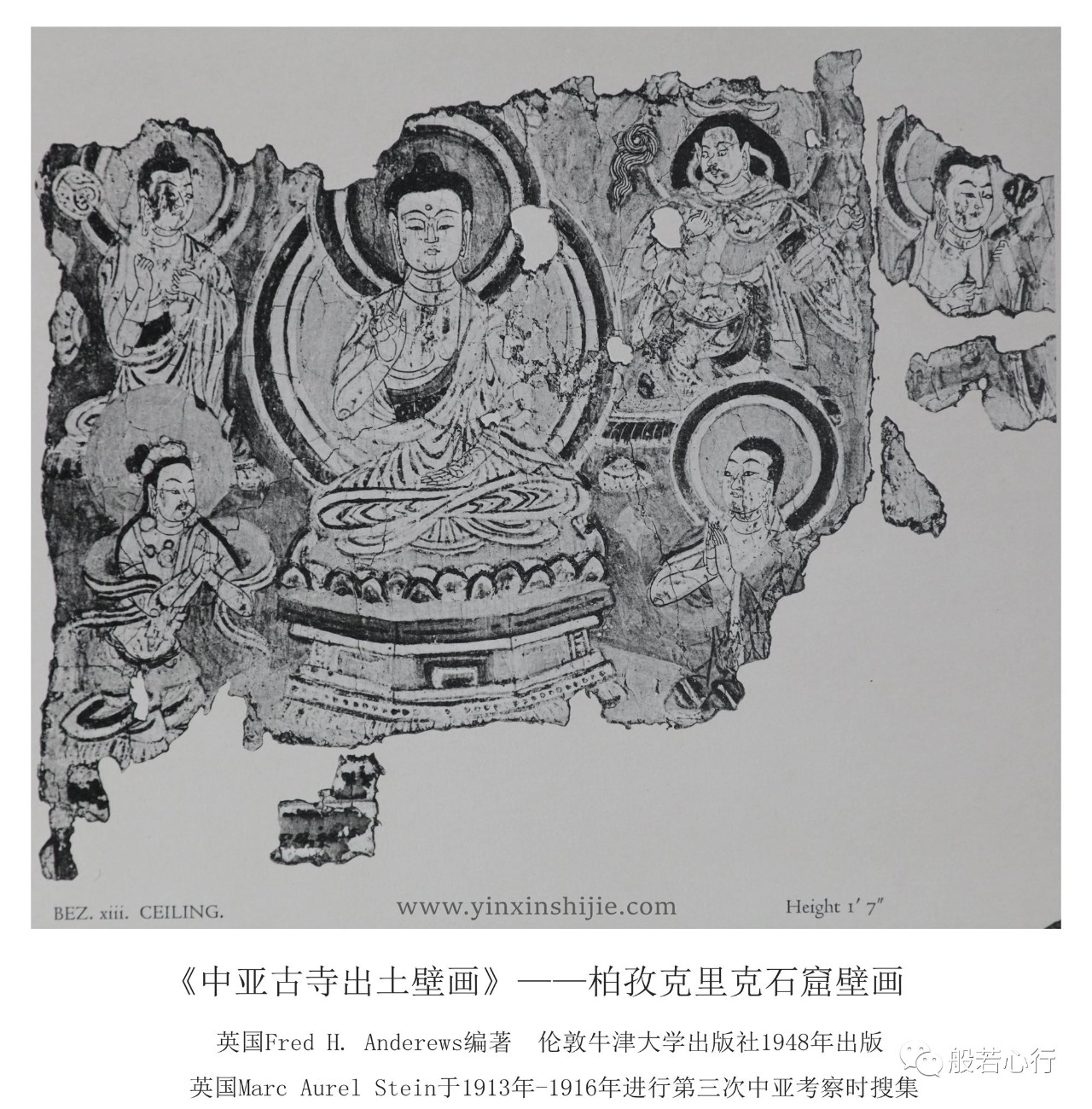

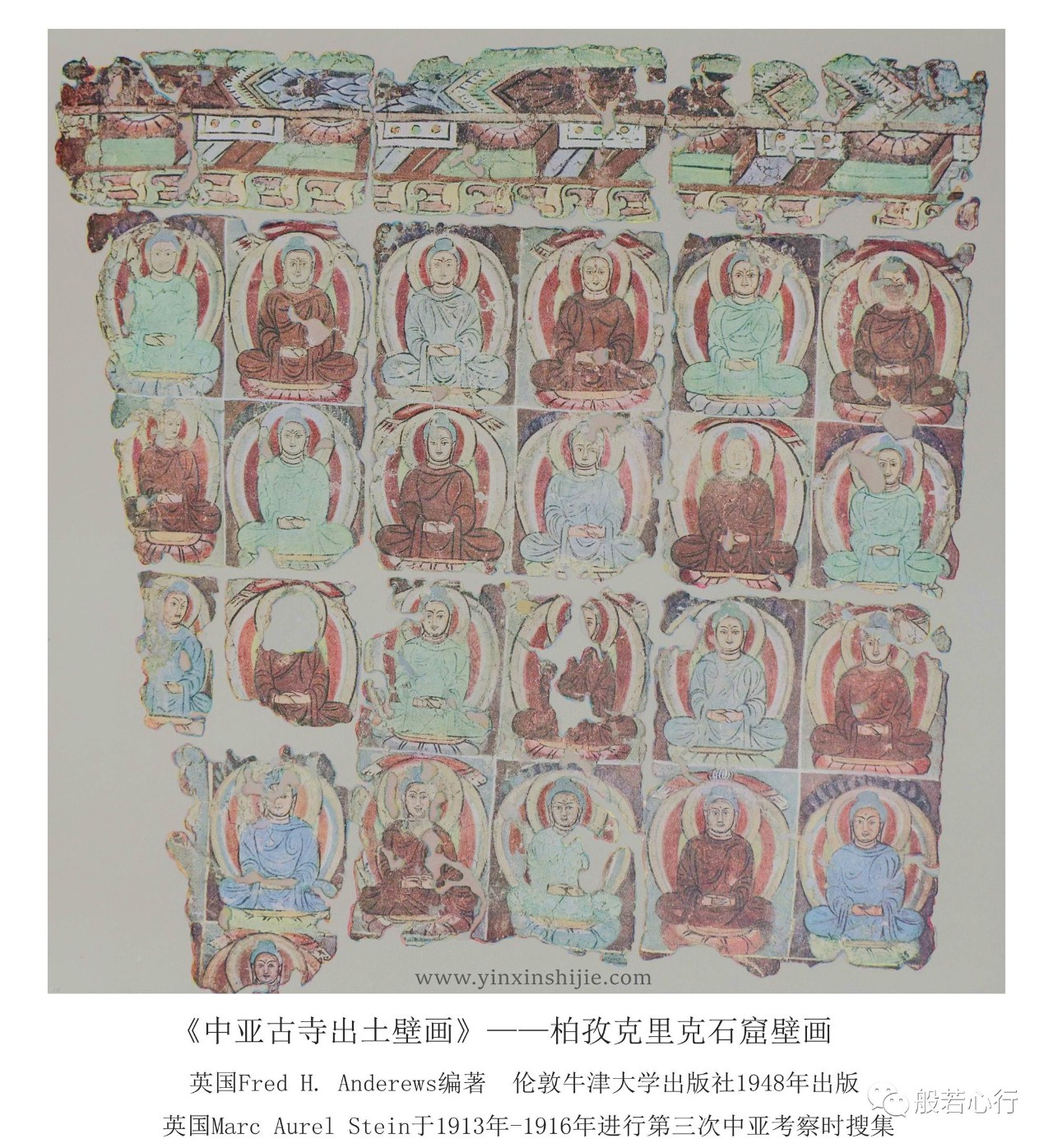

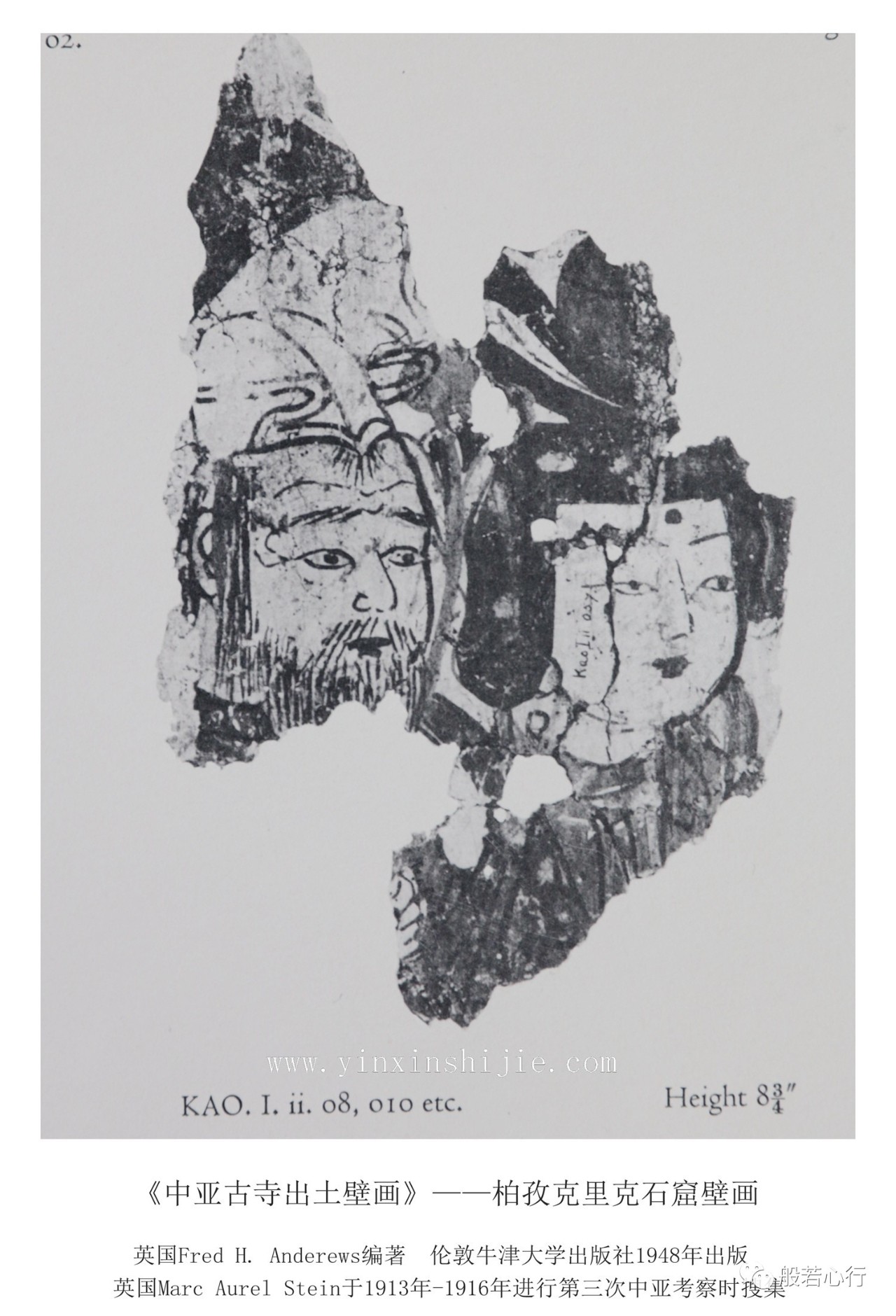

而《中亚古寺出土壁画》中的全部柏孜克里克石窟壁画图画,全都来源于是弗雷德里克·亨利·安德鲁斯(Fred H. Andrews)依据匈牙利裔英籍考古学家斯坦因(Marc Aurel stein)在第三次中亚调查,在吐鲁番开掘阿斯塔那古墓,盗揭柏孜克里克石窟壁画的材料物品而拍照留存。

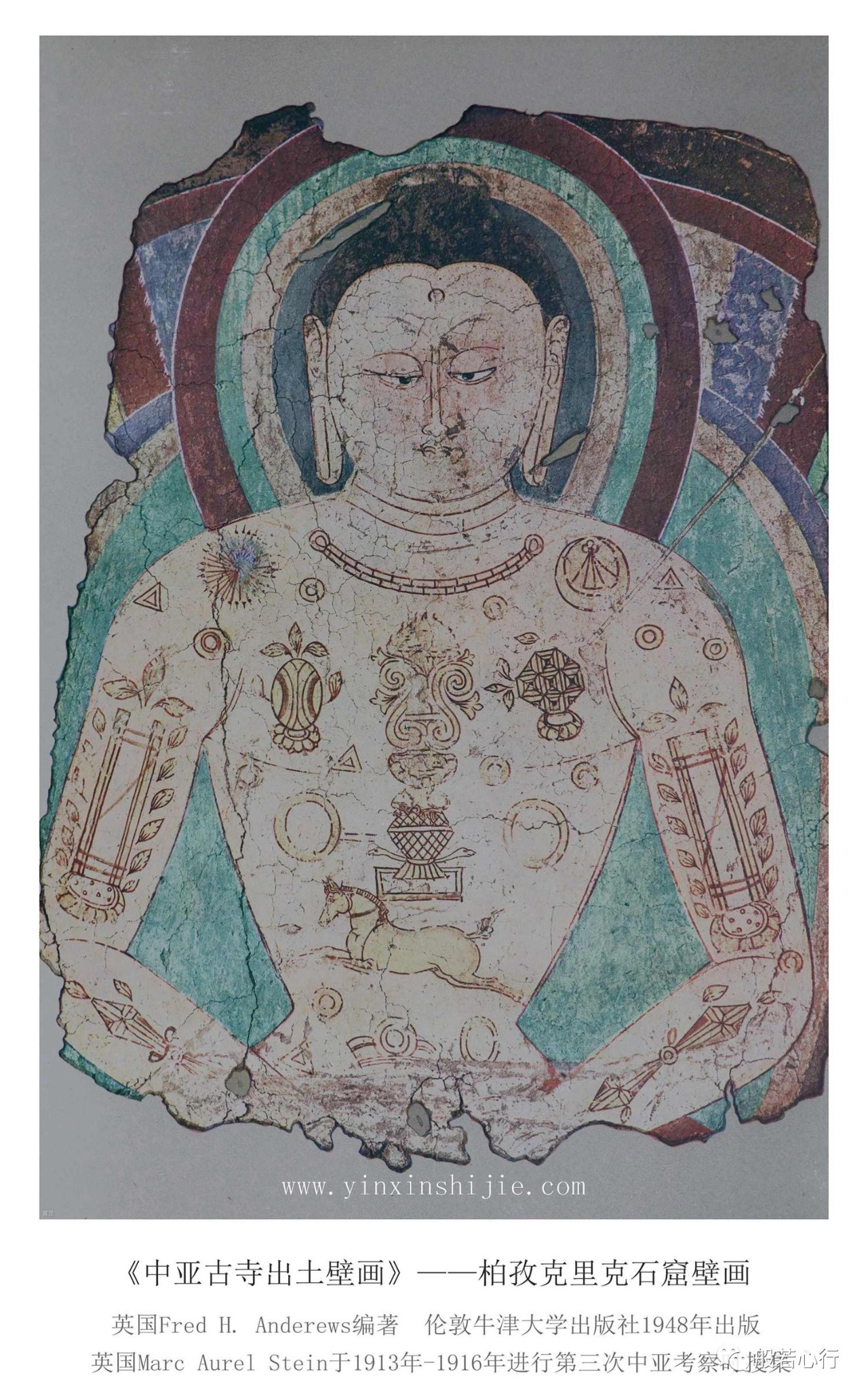

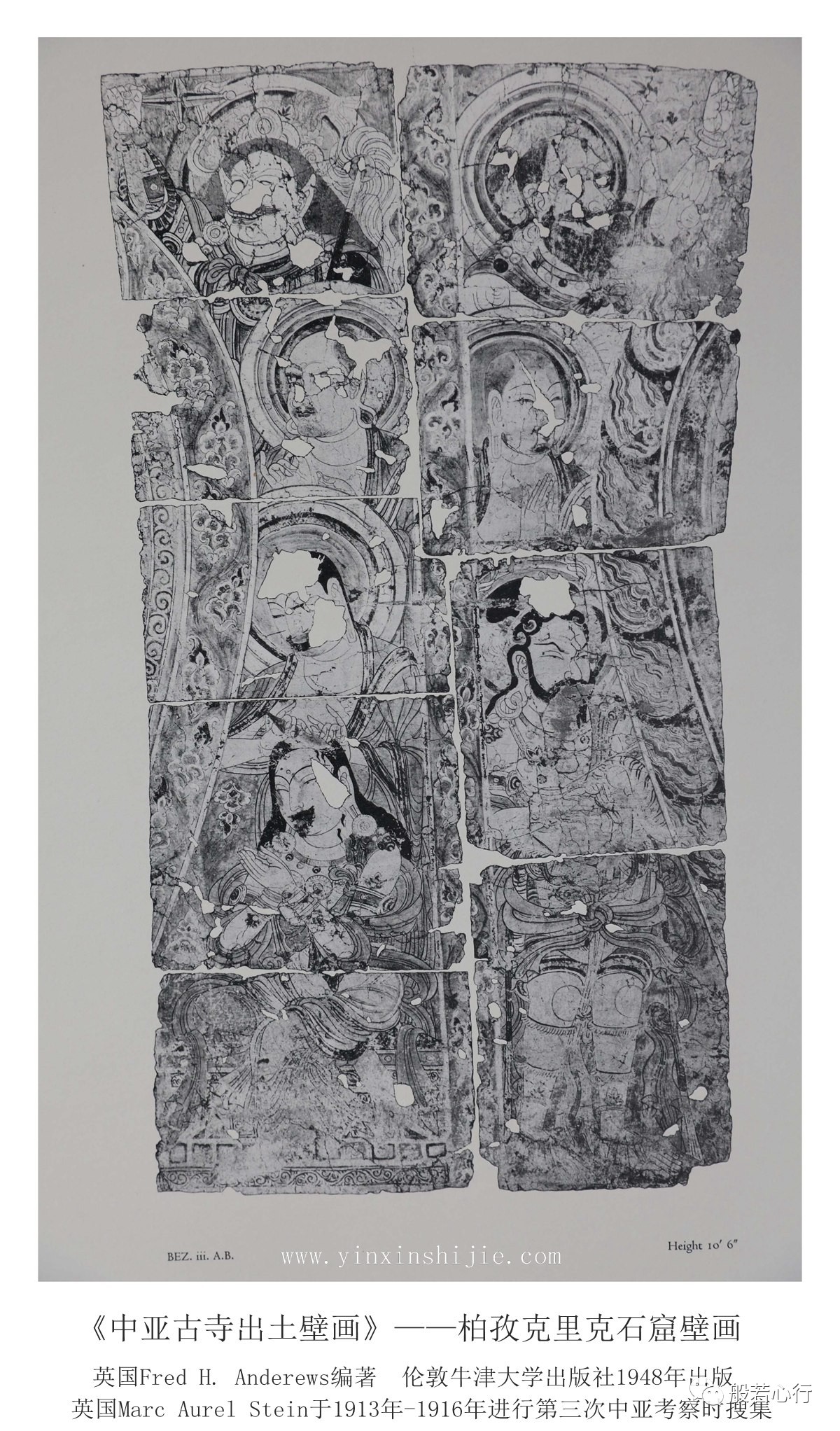

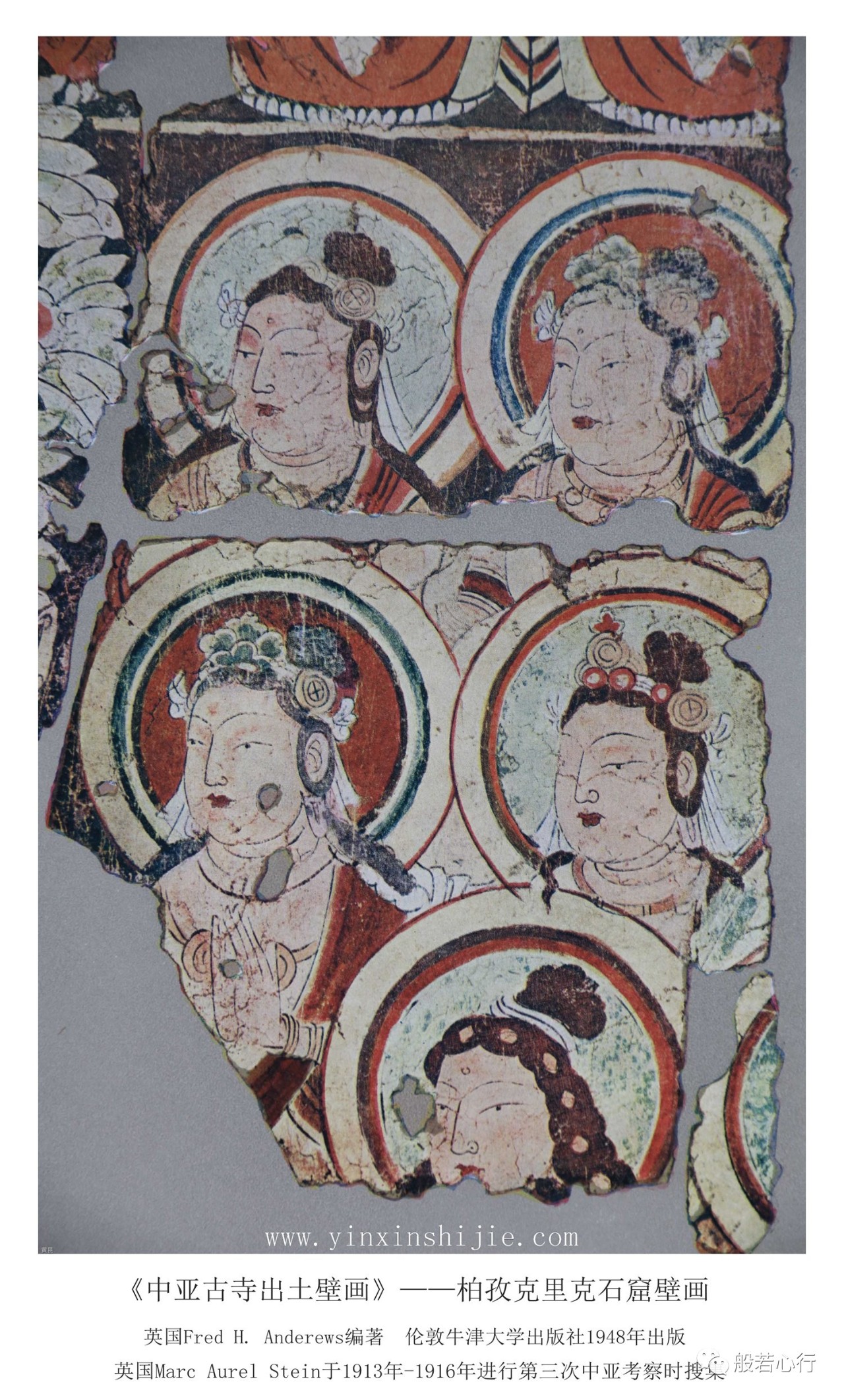

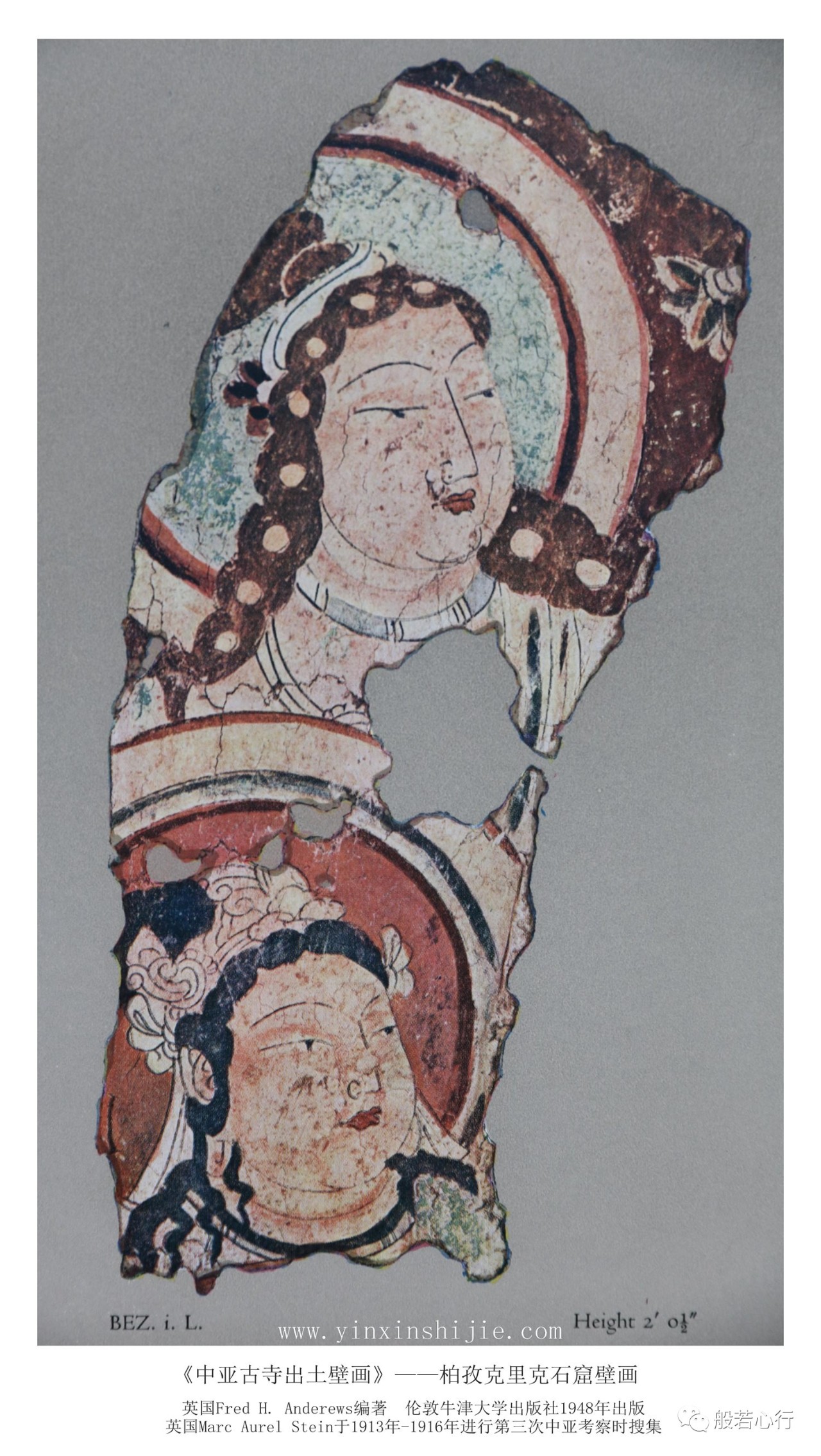

这里很多女性化、美女化的菩萨像:“素面如玉”、“长眉入鬓”,头戴宝冠、顶梳高髻,身材修长、亭亭玉立,身着天衣,半裸,露出丰满的肉体,肩搭帐帛,直垂脚底,腰姿动感很强,出现“一波三折”的“S”形。

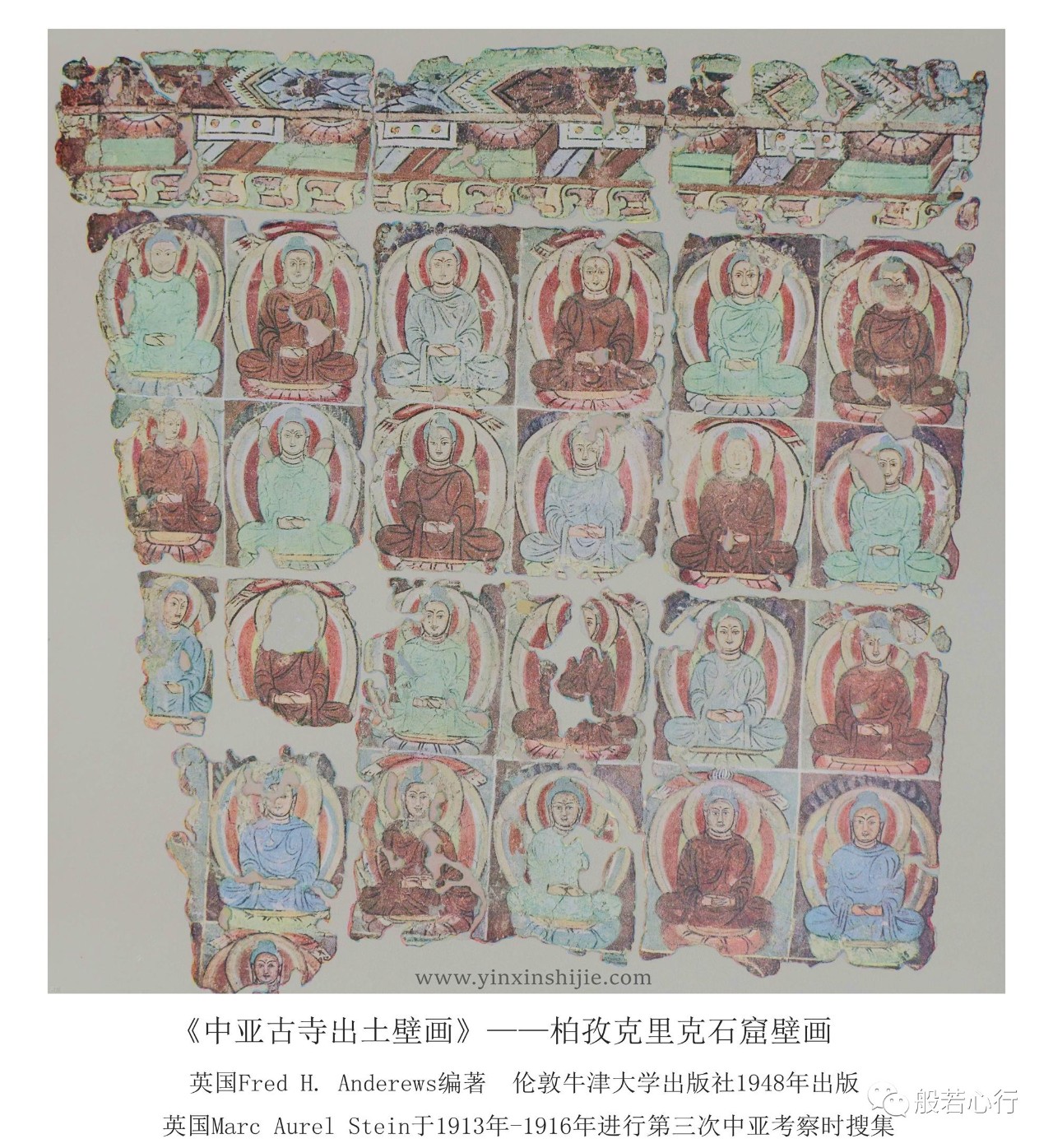

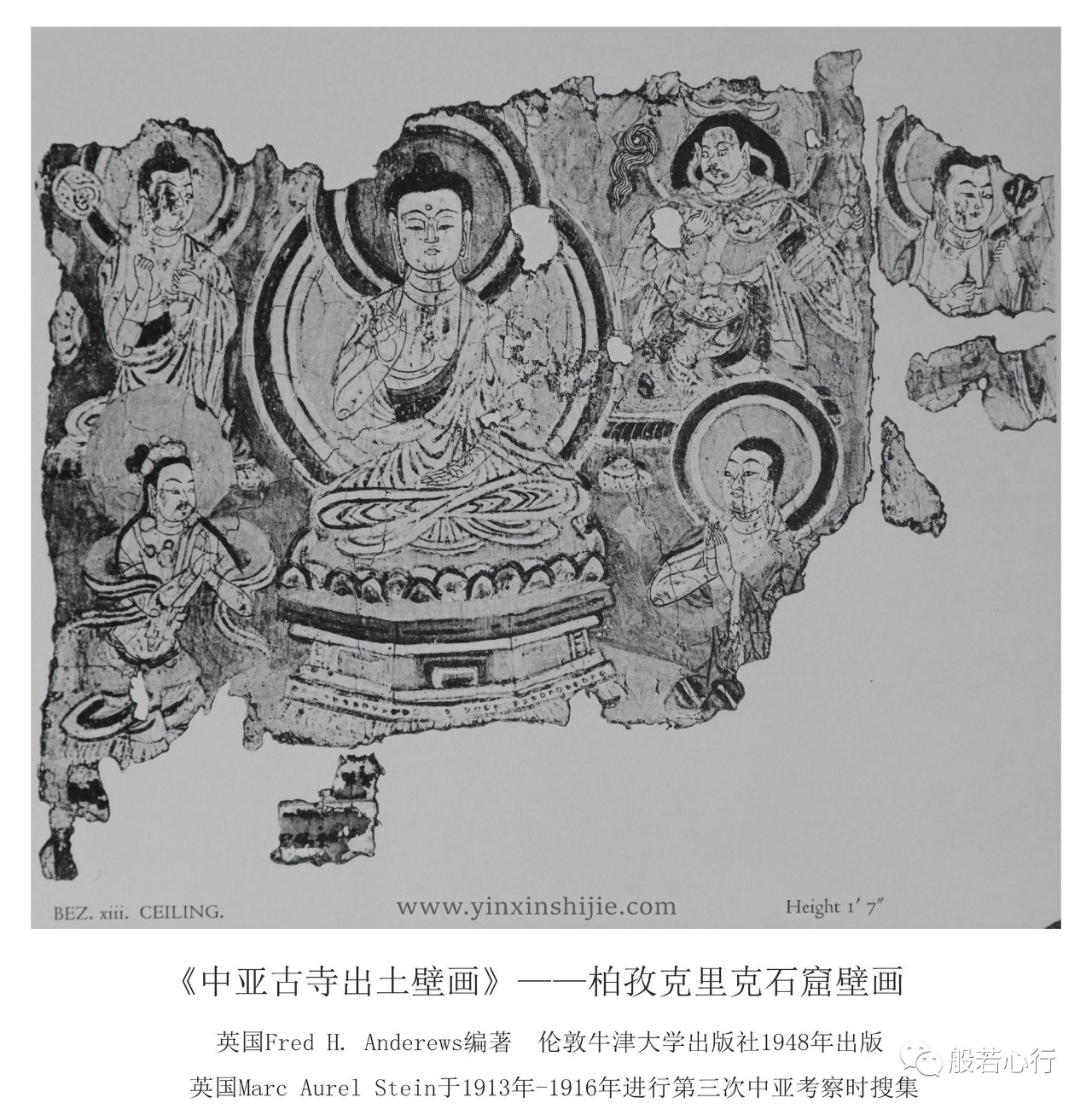

这里有着供养人画、礼佛图和出行图:这些画中的人物与佛、菩萨不同,都是现实世界的人,有明确的社会身份,穿着当时服饰。画面写实性强,富有生活气息。这些人物中,有至尊的天子,显赫的官吏,也有一般平民和“卑贱”的厮役妓女。各个民族,男女老幼,形形色色,堪堪成就一幅中国封建社会人物的写实画卷。

还有着非常丰富的装饰图案和建筑图案,有动植物形、几何形花纹,还有建筑形象,并巧妙地把飞天、灵异组织其间,五彩斑斓、光彩夺目。尤以窟顶的藻井和门窗边框等处装饰最为富丽。其中建筑图案更为丰富,有殿堂,楼阁、城池、宫殿、寺观、住宅等。

仔细去看,这些壁画中颜色与线条运用纯熟精练,在人物绘制上突破了类型化的格式,注重人物行为和内心感情的表现,揭示了人物间、人物与环境间、主题人物与局部情节间的关系,塑造了大量富有艺术生命力的人物形象和引人入胜的艺术境界,是石窟壁画艺术水平达到历史高峰的见证。

在这些壁画中,我们能看出柏孜克里克千佛洞石窟壁画的局部原貌。这种西域与中原融合的风格自成体系,可以为我们研究和创作佛教艺术提供宝贵的借鉴。而且不论是十六国时期有外域之风的壁画,还是有“行云流水”之笔意,“秀骨清像”之造型的六朝风格,还是比例适度、丰满圆润的壁画大发展之隋唐风格,它承载着整个壁画发展的历史,具有珍贵的时代意义。

关注官方微信

关注官方微信